VALÈNCIA. De niño leía todo lo de la editorial Bruguera como un poseso y los pertinentes Don Miki, pero un día algo que me dejó turulato. Fue un cómic que vino con El País. Se titulaba ‘El vientre del minotauro’, del francés Fred Beltran. Esto es algo que nunca he conseguido corroborar, pero mi recuerdo es que este cómic vino por entregas en El País Semanal. Así lo creo. Ya había leído en los 80 el CIMOC ocasionalmente, pero este me lo chupé entero y me dejó marcado. Era onírico, oscuro, enfermizo. Yo no debía tener ni doce años, pero se me quedó grabada en la cabeza cada viñeta. Me quedé turbado.

Recuerdo a un hombre que entraba en el metro y, sumergiéndose entre la multitud, terminaba lamiéndoles los pechos a una oronda pasajera y accediendo así a otro mundo, otra dimensión. Nunca jamás en la vida había visto nada semejante, como no fuera la película de El mago de Oz de 1939, que la tuve grabada en mi única cinta de vídeo durante años. Pero esto era más sucio. Igual de psicodélico, pero apelando a los más bajos instintos, sueños sucios y todas esas cositas que nos gustan.

Tanto me marcó que entiendo que me predispuso para recibir con los brazos abiertos la etapa del gran Hernán Migoya en El Víbora. Ahí pude, en esas páginas, entender que en una viñeta todo es posible. Absolutamente todo. Y que estas no siempre se emplean para hacer el bien, como pudiera ocurrir con los pesadísimos superhéroes, sino para expeler los residuos más oscuros de nuestra imaginación.

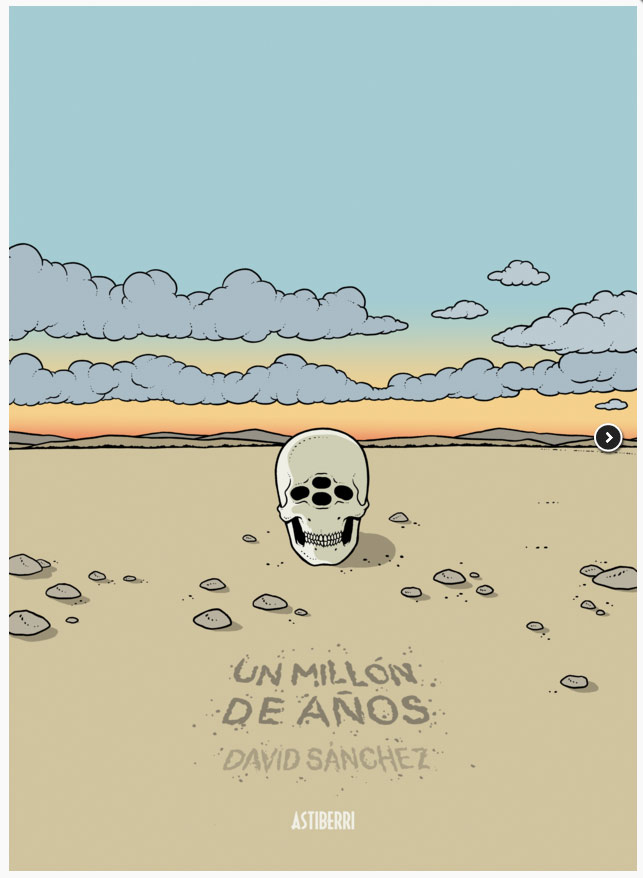

En todo esto he pensado al leer el último cómic de David Sánchez, que se ha retratado en una entrevista en El País como el autor de una “biblia postapocalíptica”. No le faltaba razón, como tampoco estaba yo desencaminado cuando me recomendaron su trabajo con adjetivos tan sugerentes como delirio, negritud y obscenidad.

En ‘Un millón de años’ (Astiberri, 2017) eso encontramos. Obsesiones, escatología e inquietud. Son todos los ingredientes de los que se surtieron en su día los clásicos norteamericanos como Charles Burns o el tebeo ‘Bola ocho’ de Daniel Clowes y glorias patrias nunca suficientemente bien ponderadas como Miguel Ángel Martín, genio absoluto.

En ‘Un millón de años’ (Astiberri, 2017) eso encontramos. Obsesiones, escatología e inquietud. Son todos los ingredientes de los que se surtieron en su día los clásicos norteamericanos como Charles Burns o el tebeo ‘Bola ocho’ de Daniel Clowes y glorias patrias nunca suficientemente bien ponderadas como Miguel Ángel Martín, genio absoluto.

Aquí, con retórica religiosa, nos toparemos con insectos parásitos que intervienen en el desenlace de las historias de una forma que no puede dar más dentera. Asistiremos al asesinato de hijos a sangre fría por un bien superior y a antropofagias en mitad del desierto por no saber muy bien qué hacer. Reptiles, cíclopes y desdichados humanos luchan a muerte por sobrevivir en mitad de un atrayente sinsentido del fin de los tiempos.

En su esta última entrega, David Sánchez plantea un universo postapocalíptico o similar en el que, a base de historias cortas, te cerrará la boca del estómago con verdaderas truculencias. Su dibujo, dicho sea de paso, es excelente. Excelso. Tan fino como frío e ideal para la narración que se trae entre manos. Nada menso que el horror máximo.

Sin embargo, hay un problema. Aunque su imaginación esté disparada y los mundos que plantea sean deliciosamente repugnantes, la narración y el cuidado de los tiempos que exhibió en ‘Tú me has matado’ (Astiberri, 2010), aclamado y premiado debut, ya no están presentes. Quizá porque en aquella primera obra, a mitad de lo que prometía ser una genialidad absoluta, nos encontramos de repente con lo que podríamos denominar como excesivas salidas de madre. En román paladino: un guión que cuyos desenlaces capitales son… random.

Pasó lo mismo con su hipnótica ‘No cambies nunca’ (Astiberri, 2012) y le ocurría algo semejante al dibujante el que he introducido esta reseña, Fred Beltran. Los dos crean universos fascinantes, pero no cautivan con una historia inolvidable. En ese aspecto, los aludidos maestros estadounidenses quedan lejos.

A mí me encantan los bebés deformes y nauseabundos, las incursiones alienígenas, la miseria y la experimentación médica brutal con seres humanos sin ningún tipo de escrúpulo, pero también me gusta el orden. Que el mundo onírico tenga lo que denominaríamos como un acabado. No solo se trata de ser abyecto, aunque ni siquiera ser solo eso no sea fácil.

Pese a todo, un dibujo con una frialdad tan deliciosamente deleznable es ya de por sí un hito en nuestra producción nacional. Sánchez ha sido el responsable de las portadas de de la editorial Errata Naturae y no han faltado voces desde entonces que aseguran que se esos libros se venden más gracias a su excelente trazo que a sus contenidos.

Lo contradictorio para quién lea esto es que los universos propios del autor, fuera del anglicismo de su primer trabajo publicado, fueron y siguen siendo muy bien recibidos por la crítica especializada. En esta columna parece que llevaremos la voz discordante, porque si bien no es difícil llegar a esas cotas de maestría a la hora de dar asco de una forma tan aséptica con un dibujo cargado de personalidad, más difícil es dotar de sentido a un universo propio, por rico que este sea, como es el caso.

Y lo cierto es que no hace falta un guión Alan Moore para que David Sánchez ya haya firmado viñetas, escenas o sensaciones que difícilmente olvidaremos. Me resultará difícil olvidar el escarabajo que mata al hijo del protagonista de la primera historia. O el sapo que asesina a su hijo a sangre fría. Incluso el desierto postapocalíptico en el que transcurren todas estos relatos ya es un hallazgo en sí mismo. Las narraciones en las que todo puede ser también tienen sus adeptos.

Hay que entender que David Sánchez en absoluto peca de presuntuosidad y ha explicado, como en una entrevista en El País de las Tentaciones, que le gusta trabajar sin trama, ni un guión planteado, más con improvisación que planificación. Lo que nos ofrece se basa más en transmitir sensaciones. Atmósferas. Contextos. Imágenes que inquietan y que gozan del atractivo irresistible de la ausencia de límites. Bendito sea que a alguien así le publiquen.